词人丛碧

二十年前河南出版的那本《春游琐谈》我翻读了好几遍。明清笔记好是好,到底远了,隔了;张伯驹编著的这本随笔依稀邻家瓜棚下的夜谈,三十六位旧派人物说金石,说书画,说考证,说词章,说掌故,说轶闻,说风俗,说游览,篇幅短小而腹笥渊然。他们都是民国江山走过来的

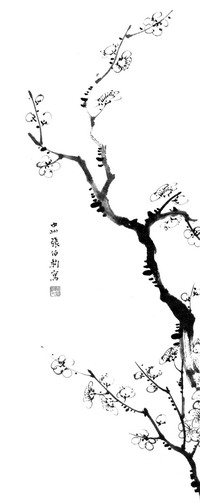

张伯驹1982年2月在北京去世。八三、八四年我偶然在坊间遇到他写的字和画,或严整的条幅,或零散的词笺,或夫人潘素和他合作的花卉,我竟没有急着要。九十年代细读他的《丛碧词》、《春游词》、《雾中词》,我兴味馥郁,渐渐很想收存他的一株兰草一枝寒梅,可惜大不容易了。他有一篇随笔说梅兰芳晚年画梅多是汤定之、汪蔼士代笔,后来越代越不济。丛碧先生存世的字画虽无代笔却从来不多,章诒和写他写得那么传神,听说内地假冒张伯驹大名的鱼目字画趁机混珠应市、幸亏我箧中这幅墨梅原是杨西明先生六十年前的旧藏,古色斑驳,展春园神韵毫不含糊!

|

|

张伯驹《墨梅图》 |

听说那时候文化部的领导小组对张伯驹说:“你灵魂深处还有一些没落的、腐朽的东西在作怪。可怕的是恐怕你自己还不大清楚!”丛碧先生更不清楚的也许是右派言论汇编列举了他说过的一些话竟然都成了他反党反社会主义铁证:“炒一盘好菜能表明政治观点有什么毛病吗?吃好了,吃饱了,工作有精神了,也就是政治了”;“据我看,一百个党员里面,有九十个不懂马列主义到底是怎么回事”;“提意见,就有可能对,有可能不对,用心是好的就行”。

我听朱家先生说他与张伯驹民国时代初识于琉璃厂,五十年代转为莫逆的票友,反右运动更成了难友:“还有,”他说,“把无法以经济价值计算的国宝无偿捐献,我们两人也都做到了,应该说算得上同心同言的朋友了!”全是那么善良的读书人,几波劫难大风大雨,奉献家藏文物求个平安还是要的;北大医院嫌张伯驹不够级别到死不准他住进清静的病房,那是国族的另一段悲剧了。

《陶庵梦忆》写西陵脚夫为人担酒,失足破了酒瓮,赔不起,痴坐伫想:“要是梦便好!”张伯驹灵魂深处的“腐朽”正是一只破了的酒瓮,他情愿把人生这出冤案当成一出《惊梦》,不然他也写不出那么漂亮的词曲了。我这幅《墨梅图》他只钤了一方朱文印章:“丛碧词人”。

霜 叶

那时候读书界有些人说照片里的茅盾有点像晚年的徐。我和徐先生谈过茅盾的小说,他似乎觉得茅盾文学成就不算小,又说他的作品有生活,有识见。下午茶座上马国亮先生说茅盾最了解上海社会的资产阶级,对金融市场尤其熟悉,不然万万写不出《子夜》:“《良友》想要一篇写证券交易所的文章,我去拜访茅盾,他一口答应,很快写出一篇香粉弄华商交易所素描,经纪、散户都写活了,我们赶紧请陆志庠画插图。”马国亮说沈先生人很好。

沈先生是沈德鸿,茅盾的原姓原名。他字雁冰,浙江桐乡乌县人,很早就教书写文章做翻译,1921年中共成立他是党员,投身革命运动,在广州毛泽东任代理部长的国民党中宣部当过秘书,日本回来加入左联,跟鲁迅一起做了许多事,抗战时期还去过新疆、延安教书讲学。茅盾来过香港编《文汇报》的《文艺周刊》,唐锡如先生给我看过那些老周刊,文章水平参差。他当过文化部长,主编《人民文学》,1981年在北京病逝。

我小时候读《子夜》几乎读不下去,邻家云姑骂我,说那是中国第一部写实主义长篇小说,连瞿秋白都称赞:“别再沉迷剑侠小说了,”她说。“张恨水也糜烂;《风萧萧》有什么好?砖头那么厚你都啃得下!”这位漂亮的大姐姐是左派学校的中学生,思想红得像樱桃。那年春节她送我《林家铺子》和《春蚕》,我熬夜读完,比《子夜》好看多了,云姑高兴,煎了一碟年糕犒劳我。两三年过去,她回中国大陆升学,没多久我也去了万隆念英校再转到台湾读书。

再读茅盾已经是70年代旅居英伦的时期,先读他的文艺杂论,回头又读他的《霜叶红似二月花》和《清明前后》。我不喜欢读剧本,《清明前后》果然不好看,国民党中宣部主任张道藩40年代还密电四川支部设法制止剧本上演,怕蛊惑人心!茅盾写的苏联见闻我也在我们学院图书馆找到了,依稀记得比他的文艺评论清新可读。小说家写游历见闻轻易可以讨巧。《夜读偶记》也

|

|

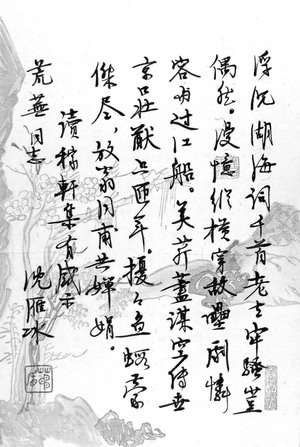

矛盾题诗给荒芜 |

1965年我在新加坡静叔家里看到茅盾写的一幅立轴,清癯入骨,秀气里藏不住傲气,实在儒雅。静叔要送给我我没敢要,寻寻觅觅几十年竟然再也碰不到那样惬意的一幅。茅盾晚年致施蛰存信上说他的字不成什么体,瘦金看过,未学,少年时代临过董美人碑,后来乱写,老了手抖,目力又衰弱,“写字如腾云,殊可笑也”!老先生也许真是那么谦卑。上星期这封信在上海拍卖,我没买着,朋友倒替我弄来一幅茅盾写给荒芜的一纸诗笺,录《读稼轩集有感》一律。

荒芜是李乃仁,作家、翻译家,中国社科院外国文学研究所研究员,我读过他译的《惠特曼诗选》,印象不深;洋诗中译而不忍痛削足者殊不多见,我从来不敢苛求。茅盾拿荣宝斋溥心画的笺纸写的这幅小字倒是见树见林了。我喜欢这样纤秀的“小文玩”,书法艺术如今是残山剩水了,老前辈遗墨难得流传下来,有缘邂逅我总是尽量捡来保存。云姑劫后南来,箧中藏了几封鲁迅、许钦文、魏建功、瞿秋白的诗笺信札,说是文革前夜杭州一位老教师的旧藏:“风声越来越紧,我陪他清理杂书旧信,撕的烧的一大箩。我舍不得毁掉这几张字,悄悄揣在怀里带回家。”云姑清丽的脸像印上一晕二月花影的霜叶。

章可画海棠

章可是章士钊的长子,1910年生在英国,1986年死在北京,字受之,跟过李大钊学社会学,1930年入柏林美术专科学校学油画,毕业后入罗马皇家美术学院深造。他1937年回国,在北京、天津、香港、重庆、上海举办过画展。1949年之后出任北京私立京华美术学院院长,作品《国会旧址图》放大成二十倍的照片在故宫午门展览了三年。章可接受过北京市政府邀请到处访碑,积累了大量珍贵资料,夫人徐静馥还捐赠他的六十幅作品给卢沟桥历史文物修复委员会。

章可的妹妹章含之说,在一次肃反运动中,她揭发过大哥的“反动言行”。章可30年代随母亲在欧洲住了好多年,希特勒、墨索里尼上台前后他恰巧在德国和意大利读书,章含之把大哥平时跟她聊天说说的希特勒和纳粹党事迹化为揭发材料,结果,章可遭隔离审查了好一段日子,逼他交出纳粹党员证:“大哥当然交不出来。最后大哥被放回家,却丢了院长的职务”,章含之说。此后10年里,章可在家里不同章含之讲话,关系僵持到文革才解冻。

|

|

章士钊题章可《海棠飞蝶》 |

几十年过去了,我日前才在上海朵云轩的秋拍里拿到书画玩家都会珍惜的《海棠飞蝶》双挖。章士钊在诗堂上题了两首七绝,跋语说:“吾居汪山,门前海棠盛开,每年春秋两季助吾诗料及可儿画料不少,此帧乃偶然之鸿爪也”。毕竟西画功底深厚,章可那五枝海棠一只飞蝶笔工色艳,乍看像西方古籍里名家的细笔设色花卉插图,欧洲画廊书铺喜欢抽出来裱入古典镜框零卖;细看不难又看出章可传统水墨的一些修养,粉情水意远远胜过西洋水彩画幅。

1973年章士钊在香港辞世的时候章可在他身边。章含之说,丧事一过,大哥一回北京就想搬出去住,周恩来指示国务院机关事务管理局给他找房子,找了几处单元房供他选择,章可说:“我不看,随便。哪里都行,只要有个地方作画,我可以睡在画上。”章含之慨叹她大哥一生醉心艺术却得不到艺术界的承认,眼疾又日趋严重,直到搬了新房不久跟徐静馥结合人才不那么孤僻。

1986章可去世那年,沈苇窗先生对我说他想找人给《大成》写一篇纪念章可的文章:“父亲名气那么大,做儿子的不容易,命数不济就更不容易了!”当时在座的一位江浙来客说章可对中国民间皮影艺术也很有研究,家藏一箱子皮影两三年前忽然都出让了。记得六十年代我在香港古董店里偶然还看得到一两张刻得很精致的皮影,看着好玩,真的沉迷了怕也玩不出什么格局来。前几天跟一位玩过皮影的朋友聊天,他说《北京晚报》似乎登过文章说章可那箱皮影是卖给满族皮影艺术家刘季霖,卖了三千多元人民币。

(摘自《故事》,作家出版社出版,定价38.00元)